Gute Ernährung ist eine Frage der Gerechtigkeit

Ziele und Wege zu nachhaltiger Ernährungssicherheit

Hunger und Mangelernährung entstehen vor allem durch Ungleichheit in unserem globalen Agrar- und Ernährungssystem. Weltweit gibt es genug Nahrung für alle, doch Milliarden Männer, Frauen und Kinder leiden unter Ernährungsunsicherheit. Gerade kleinbäuerlichen Familien in ländlichen Gebieten fehlt das Geld für eine ausgewogene Ernährung. Die Welthungerhilfe fordert ein Umdenken zu mehr sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Tragfähigkeit auf unserem Planeten. Um das Nachhaltigkeitsziel Zero Hunger bis 2030 zu ermöglichen, verbindet sie nachhaltige und armutsorientierte Entwicklungsstrategien auf lokaler, nationaler und internationaler Ebene.

Fallbeispiel Indien: Strukturelle Reformen sichern Ernährung

Ein Paradebeispiel für verfehlte Entwicklungspolitik ist Indien. Der zweitgrößte Nahrungsmittelproduzent der Welt feiert große wirtschaftliche Erfolge. Das Recht auf Nahrung ist in der indischen Verfassung verankert. Trotzdem ist die Hungersituation in Indien ernst.

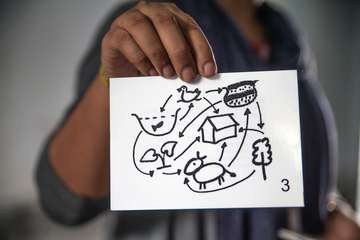

Die Welthungerhilfe unterstützt landlose und ausgegrenzte kleinbäuerlichen Landwirt*innen in Indien, ihre Ernährung durch integrierte landwirtschaftliche Betriebssysteme zu sichern. Zusammen mit ihren Partnern und der Bevölkerung entwickelt sie lokal angepasste Strategien für eine gesunde Ernährung.

Frauen und Männer legen Gemüsegärten und Saatgutbanken an, intensivieren den Reisanbau, bauen Bewässerungssysteme, halten Kleintiere oder züchten Fische, verarbeiten ihre Produkte zum Weiterverkauf und erwirtschaften damit ein Einkommen. So steigt die Vielfalt auf ihren Äckern, Tellern und Märkten für eine ausgewogene Ernährung. Im Jahr 2022 erreichte die Welthungerhilfe mit ihren Projekten in Indien knapp zwei Millionen Menschen.

Den Staat in die Verantwortung nehmen

Der indische Staat hat zahlreiche Programme für eine verbesserte Ernährung und Gesundheit von Müttern und Kindern aufgelegt, für Schulverpflegung und Arbeitsmöglichkeiten. Die Hilfen kommen aber bei den benachteiligten Menschen fern der Machtzentren nicht an.

Die Welthungerhilfe unterstützt diese Familien, ihre Rechte einzufordern. Gleichzeitig schult sie kommunale Verwaltungsbeamte und Entscheidungsträger, die staatlichen Programme tatsächlich umzusetzen.

Allein im Bundesstaat Madhya Pradesh klärten die neu ausgebildeten Regierungsvertreter 650.000 Frauen durch partizipative Trainingsmethoden über ihre Rechte auf. 100.000 Kinder unter zwei Jahren profitierten von Workshops zum Kindeswohl. Die Partnerorganisationen der Welthungerhilfe schulten direkt 10.000 Frauen und 5.000 Kinder in gesunder Ernährung und Hygiene. Inzwischen stehen die Dorfbewohner*innen im Dialog mit den kommunalen Vertreter*innen und überprüfen ihren Zugang zu den Regierungsprogrammen über systematisierte Bewertungskarten. So nehmen die Menschen ihre Entwicklung vor Ort selbstbestimmt in die Hand.

Gemeinsame Verantwortung von Nord und Süd

Um eine Welt ohne Hunger zu erreichen, sind auch die Länder des Globalen Nordens gefordert. Denn ihr Bedarf an Biomasse für Kraftstoffe, Viehfutter oder Industrieprodukte ist immens.

Der Raubbau an der Natur hat vielerorts auch gravierende soziale Auswirkungen, wie Landraub oder steigende Nahrungsmittelpreise. Unsere ressourcenintensive Lebensweise beschleunigt den Klimawandel und steigert die Anfälligkeit für die Folgen desselben. Folgen, die in Form von immer häufigeren Dürren, katastrophalen Unwettern oder Überschwemmungen in den Entwicklungsländern zu Armut, Hunger und Mangelernährung führen.

Deshalb engagiert sich die Welthungerhilfe in zahlreichen nationalen und internationalen Netzwerken in Deutschland, Europa und den Vereinten Nationen. Mit dieser politischen Arbeit leistet die Welthungerhilfe einen Beitrag zur Veränderung der strukturellen Ursachen für Hunger und Mangelernährung und der Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung.

Ziele der Welthungerhilfe

- Kleinbäuerliche Landwirtschaft steht weltweit im Fokus der Ernährungssicherung.

- Das Menschenrecht auf Nahrung wird ausnahmslos umgesetzt.

- Die globalen Agrar- und Ernährungssysteme sorgen für soziale Gerechtigkeit, ökologische Tragfähigkeit und nachhaltiges Wirtschaften.

- Lokale und regionale Produktions- und Versorgungssysteme zielen auf eine gesunde Ernährung.

- Die ökologischen und sozialen Folgekosten industrieller Massenproduktion spiegeln sich in der Preiskalkulation wieder. So werden nachhaltige Anbaumethoden und Tierhaltung konkurrenzfähig.

- Die Nationalregierungen berücksichtigen die Auswirkungen sämtlicher Politikmaßnahmen auf die Ernährungssysteme anderer Länder.

- Die Bundesregierung schafft Anreize für eine gesunde Ernährung aus nachhaltiger Produktion.

- Der Fisch- und Fleischkonsum in den Industrie- und Schwellenländern geht zurück.

- Die Zivilgesellschaft kann ihre Aufgabe, staatliche Außen-, Handels- und Entwicklungspolitik zu überwachen, ungehindert wahrnehmen.