Der Jahresbericht 2022 dokumentiert die Arbeit der Welthungerhilfe weltweit.

Entwicklungszusammenarbeit – Fortschritte und Wirkung

Ist Entwicklungszusammenarbeit sinnvoll? Ja, denn zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist ein Ende des Hungers möglich. Die Welthungerhilfe trägt ihren Teil dazu bei.

Erfolge der Entwicklungszusammenarbeit

In Deutschland denken viele Menschen, Entwicklungshilfe komme nicht an: zu korrupt die Regime, zu hoch das Bevölkerungswachstum und zu viele Bürgerkriege, die Erfolge wieder zunichtemachen. Doch diese Erfolge sprechen für sich:

- Vor zweihundert Jahren lebten fast neun von zehn Menschen auf der Welt in absoluter Armut; heute ist es einer von zehn.

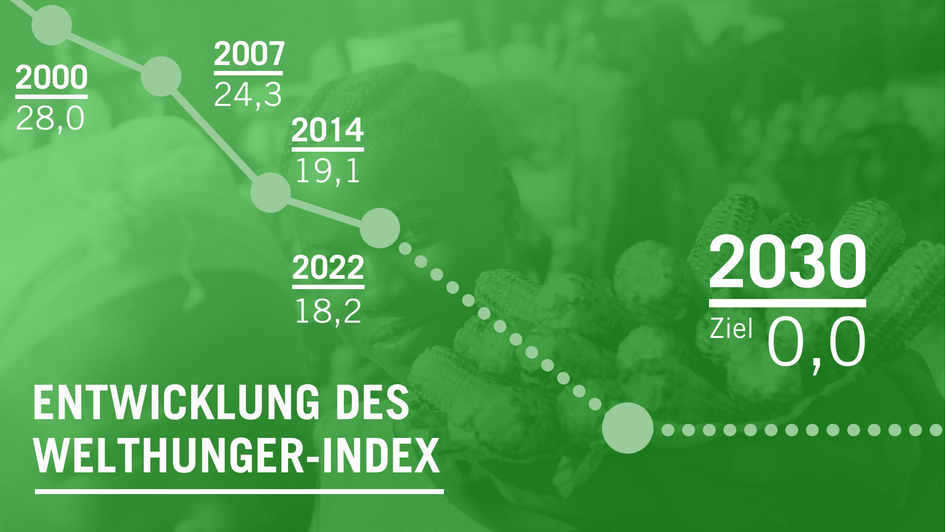

- Im Welthunger-Index der Welthungerhilfe hat es in allen untersuchten Weltregionen in den letzten 20 Jahren einen Rückgang des Hungers gegeben. Zunehmende Konflikte, die Klimakrise und die Folgen der COVID-19-Pandemie drohen diese Erfolge jedoch zunichte zu machen. Nach Jahren des Fortschritts stagniert die Entwicklung derzeit.

Was ist Entwicklungszusammenarbeit?

Unter Entwicklungszusammenarbeit oder auch Entwicklungshilfe versteht man die gemeinsamen Bemühungen von Industrie- und Entwicklungsländern, partnerschaftlich die Lebenssituation von Menschen langfristig und nachhaltig zu verbessern, bspw. durch die Bekämpfung von Armut und Hunger, Verbesserung von Bildung und Gesundheit oder die Stärkung von Menschenrechten, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie.

Anders als überlebenssichernde Not- und Katastrophenhilfe, verfolgt die Entwicklungshilfe ein langfristiges Ziel: Allen Menschen die Chance zu geben, ihr Recht auf ein selbstbestimmtes Leben in Würde und Gerechtigkeit wahrzunehmen – und damit Entwicklungshilfe überflüssig zu machen, weil sich die Menschen selbst helfen können. Dieses Prinzip „Hilfe zur Selbsthilfe“ ist für die Welthungerhilfe zentral.

Der Beitrag der Welthungerhilfe

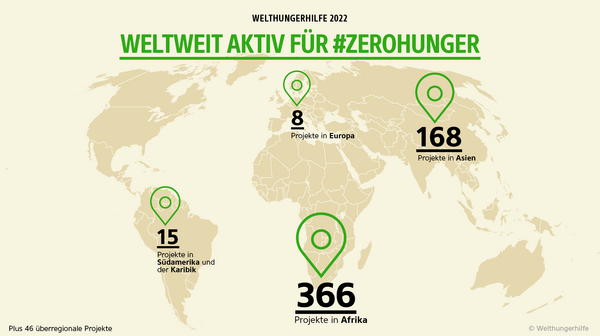

Allein im Jahr 2022 hat die Welthungerhilfe in 37 Ländern mit 603 Auslandsprojekten rund 18,8 Millionen Menschen unterstützt. Konkret heißt das: Viele Menschen ernten nun mehr und können sich dadurch besser ernähren. Sie haben jetzt sauberes Trinkwasser oder Toiletten vor Ort und sind deshalb weniger krank. Oder sie können Einkommen sowie Überschüsse erwirtschaften und eine Ausbildung beginnen. Für die Kinder bedeutet die Unterstützung durch die Welthungerhilfe die Chance auf eine bessere körperliche und geistige Entwicklung.

Im Fokus der Welthungerhilfe-Projekte stehen nachhaltige, ländliche Entwicklung sowie die Förderung von Kleinbäuer*innen. Ein Blick auf die Länder mit der höchsten Projektförderung zeigt jedoch einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit: Menschengemachte Krisen und Naturkatastrophen erfordern schnelle, Leben rettende Soforthilfe.

Doch auch in diesen Fällen geht die Unterstützung der Welthungerhilfe über die bloße Verteilung von Nahrung und Unterkunft hinaus. Im Irak beispielsweise hilft die Welthungerhilfe beim Wiederaufbau der Basisinfrastruktur in den vom IS befreiten Gebieten. Die von einer Hungerkrise bedrohten Menschen am Horn von Afrika werden mittels nachhaltiger Resilienz-Projekte auf die nächsten Dürreperioden vorbereitet.

Hilfe zur Selbsthilfe

Entwicklungszusammenarbeit soll vor allem eines leisten: Sie muss zur Selbsthilfe befähigen. Nach diesem Leitbild arbeitet die Welthungerhilfe seit ihrer Gründung 1962. In zahlreichen Regionen ist es bereits gelungen, Projekte in die Hände lokaler Partnerorganisationen zu übergeben und sich so aus der Region zurückziehen zu können. In Ecuador oder auf den Philippinen beispielsweise konnte die Bevölkerung vor Ort so gestärkt werden, dass eine "Entwicklungshilfe von außen" dort nicht mehr benötigt wird. Doch auch dort, wo die Welthungerhilfe weiterhin selbst tätig wird, greift das Prinzip der Hilfe zur Selbsthilfe.

Wie wir Wirkung messen

Bei über 500 laufenden Projekten weltweit stellt sich die Frage: Wie lässt sich der Erfolg eines Projektes definieren? Und wie kann die Welthungerhilfe sicherstellen, dass alle Maßnahmen von Afghanistan bis zur Zentralafrikanische Republik wirkungsvoll umgesetzt werden?

Indem wir die Wirkung unserer Programme messen, können wir Erfolge und Misserfolge kritisch bewerten – und daraus lernen.

Die Projekte werden hinsichtlich ihrer Zielerreichung einer systematischen Analyse unterzogen. Dabei setzt die Welthungerhilfe neben der projektspezifischen Fortschrittserhebung auf projektübergreifende Erfolgsindikatoren. Diese Indikatoren basieren im Kern auf vier Fragen:

- Wie viele und welche Menschen erreicht die Welthungerhilfe?

- Inwiefern hat sich deren Leben verbessert?

- Wie nachhaltig wirken die Maßnahmen?

- Ist die Welthungerhilfe die richtige Organisation, um die Menschen vor Ort bestmöglich zu unterstützen?

Mit Hilfe der Ergebnisse hinterfragt und verbessert die Welthungerhilfe laufend ihre Arbeit. Neben der Selbstkontrolle wird die Arbeit der Organisation zudem regelmäßig von unabhängigen Gutachter*innen evaluiert. Wie Evaluationen im Detail ablaufen, was sich hinter Wirkungsorientierung verbirgt und wie die Welthungerhilfe das Thema Qualitätsmanagement angeht, erfahren Sie hier.

Es ist viel zu tun

Der WHI bewertet jährlich Erfolge und Rückschläge in der globalen Überwindung des Hungers.

Wie der Welthunger-Index zeigt, leiden heute weniger Menschen unter Hunger als noch vor 50, 25 oder zehn Jahren. Neben vielen anderen Hilfsorganisationen hat auch die Welthungerhilfe dazu beigetragen. Jedoch drohen bisherige Erfolge zunichtegemacht zu werden – Schuld sind zunehmende Konflikte, die Auswirkungen der Klimakrise und die Folgen der COVID-19-Pandemie. Bis zum Jahr 2030 soll der Hunger weltweit beendet werden. Darauf hat sich die Weltgemeinschaft verpflichtet. Schon heute könnten theoretisch alle fast 8 Milliarden Menschen ausreichend versorgt werden. Eine ungerechte Verteilung von Ressourcen steht diesem Ziel bisher im Wege.

Um bis 2030 real Fortschritte machen zu können, muss das Tempo der Hungerbekämpfung drastisch erhöht werden. Bleiben grundlegende Veränderungen aus, wird auch 2030 kein niedriges globales Hungerniveau gemäß der Skala des WHI erreicht – demnach werden dann noch etwa 58 Länder darüberliegen. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft, Gesellschaft und zivilgesellschaftliche Organisationen müssen ihr Zusammenspiel verbessern und ihre Strategien wie auch ihr Tun so gestalten, dass die Ziele der Agenda 2030 erreicht werden. Bis zu 735 Millionen hungernde Menschen haben ein Recht darauf.