Der Klimawandel verschärft die Ernährungssituation vieler Menschen. Ohne eine ambitionierte Klimapolitik bleibt die Ernährungssicherung auf der Strecke.

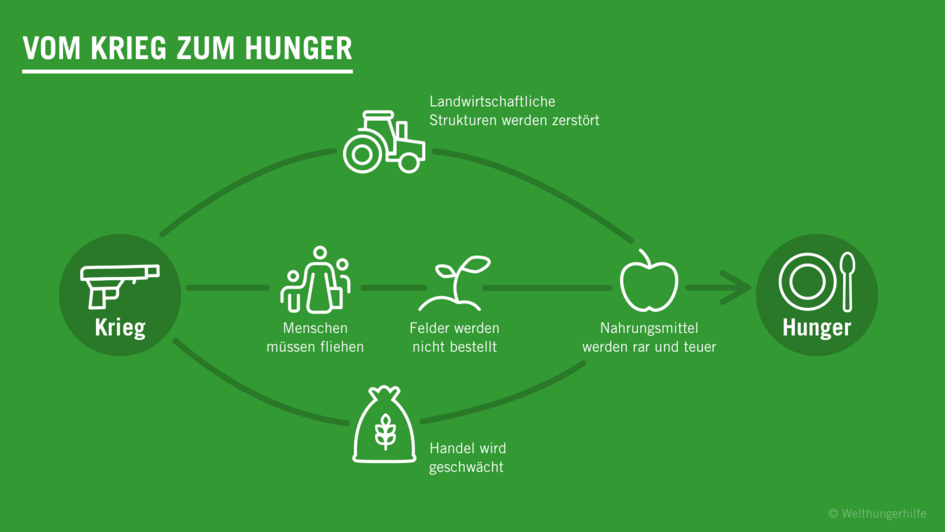

Krieg macht hungrig

Hunger erhöht das Risiko für bewaffnete Konflikte. Umgekehrt gefährden Kriege die Ernährungssituation der Bevölkerung - vor allem dann, wenn Hunger bewusst als Kriegswaffe eingesetzt wird.

Viele Millionen Menschen sind vor bewaffneten Konflikten geflohen. Als sogenannte Kriegsflüchtlinge vor allem aus Syrien, Afghanistan und Somalia. Vor allem in ärmeren Ländern führen Flucht und Vertreibung zu Hunger, denn die Menschen dort haben kaum Reserven.

Bewaffnete Konflikte untergraben die Ernährungssicherheit der Menschen in vielerlei Hinsicht:

- Flucht und Vertreibung führen dazu, dass Bäuer*innen ihre Felder nicht mehr bestellen können und häufig ihr gesamtes Hab und Gut verlieren.

- Straßen und landwirtschaftliche Infrastruktur werden zerstört und Saatgut, Dünger und Treibstoff sind nur eingeschränkt und zu hohen Preisen verfügbar.

- Darunter und durch die eingeschränkte Sicherheit leidet auch der Handel.

- Da viele Nahrungsmittel nicht mehr erhältlich oder schlicht zu teuer sind, essen die Menschen weniger und meist auch einseitiger. Dies führt zu mangelnder Nährstoffversorgung, die insbesondere die Kinder trifft. Hinzu kommt auch noch, dass es häufig weder sauberes Trinkwasser noch ausreichende medizinische Versorgung gibt, was vor allem die Kinder noch weiter schwächt.

Fast zwei Drittel aller Kinder, die an chronischer Unterernährung leiden, leben heute in Entwicklungsländern, die von bewaffneten Konflikten betroffen sind. Vor zwanzig Jahren war es noch weniger als die Hälfte. Auf nationaler Ebene werden häufig die Militärausgaben erhöht und Ressourcen aus entwicklungsrelevanten Bereichen wie der Landwirtschaft, der ländlichen und sozialen Infrastruktur abgezogen. Der Konfliktforscher Paul Collier errechnete, dass sich das Wirtschaftswachstum eines Landes mit jedem Jahr, in dem es sich in einem bewaffneten Konflikt befindet, durchschnittlich um 2,3 Prozent reduziert und es 17 Jahre dauert, bis es diesen Verlust wieder aufgeholt hat.

Hunger erhöht das Konfliktrisiko

Hunger erhöht das Konfliktrisiko – aber ist Hunger auch ein Auslöser für gewaltsame Konflikte? Die sogenannten „Hungerrevolten“ als Reaktion auf Nahrungsmittelpreiserhöhungen im Jahr 2008 in Haiti oder die Aufstände des Arabischen Frühlings 2011 legen diesen Schluss nahe. Doch die Realität ist komplexer und die Verknappung von Lebensmitteln ist in der Regel nur einer von mehreren Gründen, die für den Ausbruch von gewaltsamen Konflikten verantwortlich sind. Dies gilt insbesondere in Ländern, die stark von Nahrungsmittelimporten abhängen.

Armut ist einer der Hauptfaktoren, die zu bewaffneten Konflikten führen

Schwache staatliche Strukturen, ein stagnierendes Wirtschaftswachstum, eine hohe Jugendarbeitslosigkeit und der ungleiche Zugang zu Einkommen, Land und natürlichen Ressourcen bilden die Grundlagen für die Ausgrenzung ganzer Bevölkerungsgruppen und schaffen ein Klima der Perspektivlosigkeit, das Menschen empfänglicher für Gewaltstrategien macht.

Wie hängen Klimawandel und Konflikte zusammen?

Ein viel debattierter Zusammenhang besteht auch zwischen Konflikten und den Folgen des Klimawandels. Es gibt große Überschneidungen zwischen Ländern, die besonders anfällig für klimabedingte Katastrophen sind und solchen mit wiederkehrenden bewaffneten Konflikten, so zum Beispiel die erweiterte Region um das Horn von Afrika (Äthiopien, Kenia, Somalia, Sudan und Südsudan) und die Sahelzone Westafrikas. Extreme Wetterereignisse wie Dürren und darauffolgende Nahrungsmittelknappheit können Konflikte entstehen lassen oder verschärfen. Dennoch scheint vor allem die Fähigkeit, beziehungsweise Unfähigkeit von Regierungen, die Teilhabe aller Bevölkerungsgruppen an Entwicklungsprozessen zu gewährleisten und angemessen auf humanitäre Krisen zu reagieren, ausschlaggebend.

Wenn Hunger als Kriegswaffe eingesetzt wird

So sehr der Hunger für angespannte Situationen sorgt und zu Konflikten führt, so stark wird er auch absichtlich zur Kriegswaffe instrumentalisiert. Es ist ein zweischneidiges Schwert. Kriegsparteien verhindern die humanitäre Versorgung durch Hilfsorganisationen, indem sie die Versorgungsrouten blockieren oder sogar die Konvois mit den lebenswichtigen Mitteln plündern. Das bedeutet, Lebensmittel und Medikamente kommen bei den Bedürftigen nicht an, was die bereits angespannte Situation der Zivilbevölkerung noch mehr strapaziert. Das Aushungern der Bevölkerung wird gezielt als Druckmittel eingesetzt, um die oppositionelle Partei zur Kapitulation zu bringen.

Auch die Vertreibung der Zivilist*innen und die Belagerung und Besatzung einer Region sind Gründe, warum Hunger als Kriegswaffe eingesetzt wird. Zudem sind es nicht nur die feindlichen Parteien, die hungern, sondern auch die „eigenen Leute“, die unter diesen Extremsituationen leiden. Vor allem sind es die Kinder, die der lebensbedrohliche Hunger am meisten trifft. In Ländern, wie dem Jemen, die bereits vor kriegsgebeutelten Zeiten von Hungersnöten bedroht waren, spitzt sich die lebensbedrohliche Hungerlage extrem zu.

Dieses Mittel der kollektiven Bestrafung und der psychologischen Kriegsführung gilt seit der Verabschiedung der UN-Resolution 2417 im Jahr 2018 als Kriegsverbrechen. Die Kriegsparteien und Regierungen sind verpflichtet, humanitäre Hilfsmaßnahmen zuzulassen. Der Verletzung dieser Statuten wird strafrechtlich nachgegangen, denn die systematische Behinderung von humanitären Hilfsmaßnahmen gilt als Verstoß gegen die Menschenrechte. Experten wissen allerdings, dass humanitäre Hilfe alleine nicht ausreicht, wenn sie nicht ankommt. Auf Dauer müssen politische Lösungen entstehen, die das humanitäre Völkerrecht schützen. Der Kreislauf von Hunger und Krieg muss durchbrochen werden, damit die unschuldige Zivilbevölkerung geschützt wird.

Wie kann der Kreislauf von Hunger und Krieg durchbrochen werden?

- In Afrika südlich der Sahara und im Mittleren Osten ist die Entwicklung derzeit mehr als kritisch. Es sind große Anstrengungen erforderlich, damit sich Krieg und Hunger hier nicht weiter gegenseitig verstärken.

- Im Falle drohender Hungersnöte muss humanitäre Hilfe denjenigen zukommen, die sie am dringendsten benötigen – unabhängig von politischen Erwägungen.

- Dabei dürfen langfristige Bemühungen, die lokale Nahrungsmittelproduktion zu verbessern, nicht untergraben werden.

- Strategien, die Menschen helfen, sich an die Auswirkungen des Klimawandels anzupassen und ihren Ernährungszustand zu verbessern, leisten auch einen Beitrag zur Konfliktprävention.

- Entscheidend ist aber, auch die zugrundeliegenden Ursachen von Hunger und bewaffneten Konflikten, unter anderem Armut und die sich verschärfende Ungleichheit, anzugehen und Regierungen dafür in die Verantwortung zu nehmen.