Wälder und Böden: durch die CO2-Brille gesehen

Will die EU bis 2050 klimaneutral werden, gewinnt die Kohlenstoffbindung in Wald und Böden an Bedeutung. Die Regeln für ihr Minderungspotenzial in der Klimabilanz bergen 2020 viel Zündstoff

Der europäische Green Deal soll Europas Markenzeichen werden. In ihrem politischen Programm hat die neue EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das Ziel abgesteckt, Europa zum „ersten klimaneutralen Kontinent der Welt“ zu machen. Es ist eine Selbstverpflichtung, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 50 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Zehn Prozentpunkte ehrgeiziger als bisher. Und für die erste Hälfte des nächsten Jahrzehnts liegt das Ziel bei 55 Prozent.

Abgeleitet wird diese Verpflichtung zur Klimaneutralität vom Pariser Klimaabkommen, das vorsieht, „in der zweiten Hälfte des Jahrhunderts ein Gleichgewicht zwischen Treibhausgasemissionen und deren Abbau durch Senken (Treibhausgasneutralität)“ zu erreichen. So soll das langfristige Ziel erreicht werden, die Erderwärmung im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter auf „deutlich unter“ zwei Grad Celsius zu begrenzen.

Weg zur Klimaneutralität führt auch durch den Wald

Neben einer geringeren Nutzung fossiler Brennstoffe rücken technische Lösungen wie die CO2-Abscheidung aus der Umgebungsluft in den Fokus, um die Klimaziele zu erreichen. Da diese auf absehbare Zeit in großem Maßstab aber nicht verfügbar sein werden, wecken Böden und Wälder wachsende Begehrlichkeiten für potenzielle Lösungen: Konkret geht es um die Landnutzung zum Abbau von Kohlendioxid aus der Atmosphäre.

Böden und Wälder können Kohlenstoffe freisetzen und binden. Wird die Landnutzung geändert, etwa durch Entwaldung, die Trockenlegung von Feuchtgebieten oder den Grünlandumbruch, dann wird CO2 an die Atmosphäre abgegeben. Andererseits kann durch Erst- und Wiederaufforstung oder durch die Wiederbefeuchtung von Mooren Kohlenstoff aus der Luft abgeschieden und im Boden gespeichert werden.

In ihren Rahmen für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 hat die EU Ziele für diesen Sektor “Landnutzung, Landnutzungsänderung und Forstwirtschaft” (Land Use, Land Use Change and Forestry, LULUCF) aufgenommen. Unter dem Akronym wurden bereits im Kyoto-Protokoll Maßnahmen im Bereich der Forstwirtschaft und der Landnutzung zusammengefasst. Für ihre Kyoto-Verpflichtungen hatte die EU bis dahin Nettoemissionen des Sektors aber nur zu Teilen berücksichtigt. Die Regeln waren in Ermangelung eines einheitlichen EU-Modells unklar. Mitgliedstaaten konnten LULUCF-Emissionen auf unterschiedliche Weise melden und verbuchen.

Forstwirtschaft als Quelle von Klimazertifikaten

Als der Europäische Rat die Landnutzungs-Säule im Oktober 2014 in die Klima- und Energiepolitik einbezog, löste das erhebliche Kontroversen aus. So sorgte für Unmut, dass das Emissionsziel von minus 40 Prozent festgelegt wurde, bevor klargestellt war, wie man mit den Landnutzungs-Emissionen umgehen würde. Denn vor allem die Forstwirtschaft gilt als Nettosenke — und damit als Quelle für Negativemissionen. Die berechnete oberflächliche Kohlenstoffspeicherung in Böden und Wäldern kann auf Märkten für Verschmutzungsrechte verkauft werden. Nicht ohne Grund löste dies Befürchtungen aus, dass Mitgliedstaaten bis 2030 folglich weniger Ehrgeiz in den Emissionsabbau im Energie-, Verkehrs- und Agrarbereich stecken würden.

Wissenschaftler machten zudem geltend, dass Kohlenstoff in terrestrischen Ökosystemen, der ober- und unterirdisch in Wäldern, Pflanzen und Böden gebunden ist, nicht mit Kohlenstoff in fossilen Brennstoffen gleichzusetzen sei. Letzterer sei seit Jahrtausenden eingeschlossen, während ersterer leicht freigesetzt werden könne, wenn die Bewirtschaftungsmethoden sich ändern. Außerdem sind CO2-Emissionen aus fossilen Brennstoffen leichter zu messen, während Veränderungen in terrestrischen Ökosystemen – laut LULUCF-Verordnung bewirtschaftete Waldflächen, aufgeforstete oder entwaldete Flächen, bewirtschaftete Ackerflächen und Grünland – nicht direkt zu ermitteln sind, sondern indirekt geschätzt werden müssen.

Regeln für Kontoführung lassen politischen Spielraum

Eine Besonderheit des LULUCF-Sektors besteht nämlich darin, dass die sich aus freigesetzten und gespeicherten Treibhausgasen (THG) ergebenden Nettoemissionen in ihrer Ermittlung einigen politischen Spielraum lassen. Die Mitgliedstaaten ermitteln für Fünfjahreszeiträume (2021-30) und für die THG-Kontenführung in Brüssel Gesamtemissionen und -abbau. Dies entspricht nicht dem jährlich an die UN-Klimarahmenkonvention gemeldeten Kohlenstoffhaushalt. So wird etwa für die Quellen- oder Senkenwirkung der Waldbewirtschaftung nicht einfach der Kohlenstoffgehalt der Holzernte von der Kohlenstoffaufnahme durch Waldzuwachs abgezogen. Vielmehr werden die Nettoemissionen im Verhältnis zu einem prognostizierten Referenzwert bestimmt, der allein Veränderungen durch unterschiedliche historischer Pflanzraten berücksichtigt.

Eine Gefahr bei der Bilanzierung des Klimaschutzbeitrags besteht also darin, dass Länder bei der Festlegung dieser Referenzniveaus für bewirtschaftete Wald- oder Ackerflächen künstlich Klimazertifikate für Emissionsminderungen erzeugen, statt tatsächlich Einsparungen von Treibhausgasemissionen zu forcieren – wie durch Energieverbrauch und –effizienz oder klimaschonende Verkehrssysteme.

Zu den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung (SDG), zu denen sich die Europäische Union verpflichtet hat, gehören SDG 13 und SDG 15. SDG 13 sieht vor, dass umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergriffen werden. SDG 15 gilt dem Schutz und der Wiederherstellung der Landökosysteme. Ihre nachhaltige Nutzung soll gefördert werden, unter anderem durch die nachhaltige Bewirtschaftung der Wälder, die Bekämpfung der Wüstenbildung, die Beendigung und Umkehrung der Bodendegradation und den Stopp des Verlustes der biologischen Vielfalt.

Zu einem gewissen Grad wird diese Problematik in den Vorschriften für ein Verbuchungssystem berücksichtigt. Im Einklang mit dem Kyoto-Protokoll werden die Emissionen des LULUCF-Bereichs aus den Kategorien Wälder, Ackerland und Grünland getrennt von den Bilanzen des Energiesektors und der Landwirtschaft erfasst.

Gutschriften können andere Emissionen ausgleichen

Die Mitgliedstaaten sind dazu verpflichtet, dass die Treibhausgasbilanz mindestens ausgeglichen ist, dass also der Landnutzungssektor keine Nettoemissionen produziert („No-Debit-Regel“). Das heißt, dass beispielsweise Mengen aus dem Grünlandumbruch oder der Entwaldung ausgeglichen werden müssen – etwa durch Aufforstung oder Waldbewirtschaftung. Um zu hohe jährliche Schwankungen zu vermeiden, werden LULUCF-Emissionen nur alle fünf Jahre erfasst. Sie fallen nicht unter die jährlichen nationalen Emissionsminderungsziele.

Liegt entsprechend den Verbuchungsregeln dennoch ein Gutschriftenüberschuss vor, kann ein gewisser Nettowert aus dem Landnutzungsbereich zum Ausgleich von Emissionen anderer Sektoren, insbesondere der Landwirtschaft, angerechnet werden. Allerdings nur bis zu einer für jedes Land individuell festgelegten Obergrenze. Insbesondere in der Waldbewirtschaftung unterzieht die Kommission die festgelegten Referenzniveaus einer vergleichenden Analyse, um sicherzugehen, dass sie realitätsnah sind.

Eine besonders vorteilhafte Form der Kohlenstoffabscheidung ist die Bindung in Böden, zum Beispiel durch minimierte Bodenbearbeitung, Fruchtwechsel, die Zugabe von organischem Material, den Einsatz von Zwischenfrüchten oder Biokohle. Solche Methoden können auch die Stabilität landwirtschaftlicher Ökosysteme, die Bodengesundheit und Wasserspeicherkapazität sowie die biologische Vielfalt verbessern. Die EU hätte in der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) noch Potenzial, hierfür mehr Anreize zu schaffen.

Der bisherige EU-Agrarkommissar Phil Hogan hat vorgeschlagen, dass die Mitgliedstaaten Förderprogramme für kohlenstoffbindende landwirtschaftliche Methoden („Farm Carbon Scheme“) und zur Aufforstung („One Hectare Woodland Scheme“) in ihre GAP-Planung ab 2020 aufnehmen können. Die Agrarminister wollen solche Initiativen allerdings an höheren Agrarausgaben knüpfen. Solange LULUCF-Gutschriften zum Ausgleich landwirtschaftlicher Emissionen begrenzt sind, könnten Mitgliedstaaten diese Bindung möglicherweise nicht voll anrechnen.

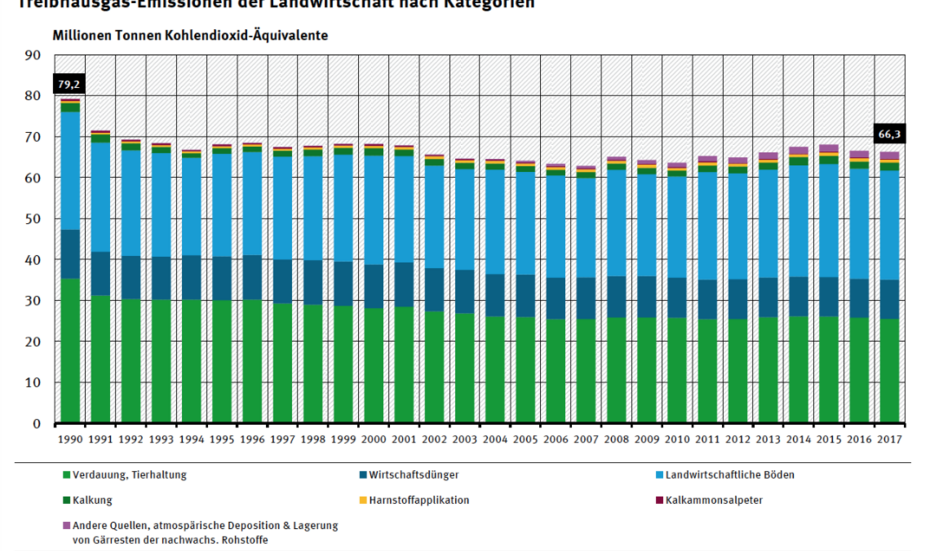

Treibhausgasemissionen der Landwirtschaft nach Kategorien

Mehr politischen Sprengstoff birgt die Kohlenstoffbindung in Wald und Holz. Die Waldfläche der EU nimmt zu, aber ein starker Schub zur Beschleunigung der Aufforstung, insbesondere um feste Biomasse wie Holz stärker als Quelle erneuerbarer Energien zu nutzen, würde zu Lasten der landwirtschaftlichen Nutzflächen gehen. Ohne eine Umstellung unseres Nahrungsmittelkonsums hätte dies steigende Nettoimporte zur Folge. Und Kohlenstoffspeicherung in Europa würde zu mehr Emissionenen außerhalb der EU führen.

Global gewinnt die LULUCF-Säule in der Klimapolitik bereits an Bedeutung. Von etwa 184 Ländern, die im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens national festgelegte Beiträge (Nationally Determined Contributions, NDC) mit Emissionsminderungszielen eingereicht haben, benennen mehr als hundert ausdrücklich das CO2-Minderungspotenzial der LULUCF-Säule. Es wird angenommen, dass sie weltweit 20 bis 25 Prozent der in den NDCs angegebenen Gesamtminderung bis 2030 ausmacht. Da in der EU der Emissionsausgleich durch LULUCF-Gutschriften begrenzt ist, fällt der Landnutzungssektor bis 2030 mit unter vier Prozent hier weitaus weniger ins Gewicht.

Wenn die EU Anfang 2020 aktualisierte und ehrgeizigere Ziele in den NDCs vorlegt, könnten die Anrechnungsregeln für den LULUCF-Sektor wieder stärker in den Blick rücken. Wahrscheinlich werden ähnliche Kontroversen aufflammen, wie vor dem Rahmenbeschluss für die Klima- und Energiepolitik bis 2030 im Jahr 2018.

Die Frage wird sein, ob die von Kommissionspräsidentin von der Leyen angekündigten Reduktionsziele von 50/55 Prozent die Möglichkeit von Nettoemissionsgutschriften aus der Landnutzung einschließen oder nicht. Und wenn ja, in welchem Ausmaß? Wird die EU weiter den Ansatz von Referenzwerten verfolgen, um Nettoemissionen aus der Acker- und Waldbewirtschaftung zu berechnen, oder wird sie sich wieder auf Inventuren stützen, die sie der Klimarahmenkonvention (UNFCCC) meldet? Werden Mitgliedstaaten, die GAP-Mittel zur Förderung von Kohlenstoffbindung in landwirtschaftlich genutzten Flächen oder von Aufforstung nutzen, ihre Gutschriften in Lastenteilung mit landwirtschaftlichen Emissionen anrechnen können, oder bleibt die Obergrenze?

Die Antworten auf diese Fragen werden zeigen, welche Bedeutung die EU dem Landnutzungssektor auf ihrem Weg zum Null-Emissionsziel beimisst. Sie werden überdies ein wichtiges Signal an andere Unterzeichnerstaaten des Pariser Klimavertrags senden, wenn diese ihrerseits ihre national festgelegten Beiträge überarbeiten.